库尔勒市16.38万亩荒漠焕新生 塔克拉玛干边缘筑起生态屏障

发布时间:2025/11/24 11:29 来源:市融媒体中心 浏览次数: [打印]

初冬的群尔库木沙漠,风中已难觅往年弥漫的黄沙气息——固沙河两岸的胡杨因水流滋养,正逐渐焕发生机;远处的光伏板连成一片“蓝色海洋”,在阳光照射下源源不断输送电力;更令人欣喜的是,通过引洪灌溉,干涸半个世纪的古河道首次迎来通水,总长度达40多公里。

这一切并非沙漠的“自然馈赠”,而是库尔勒人在2025年交出的生态答卷:计划治理沙漠15.88万亩,实际完成16.38万亩。库尔勒市正通过创新治理模式和多元协同发力,在群尔库木沙漠上书写生态修复与可持续发展的崭新篇章。

系统谋划破局构建综合治理新格局

今年以来,库尔勒市坚持全局思维,以科学规划引领沙漠治理实践。市领导带队深入沙漠腹地调研,摸清植物区系、地貌等基础信息,邀请行业专家把脉问诊,优化治理方案,明确分区布局与技术路径。各部门协同落实“沙九条”政策:市水利局科学调度水资源,有力推动引洪灌溉与生物治沙;市自然资源局及时做好沙漠治理相关土地审批服务工作;市发改委发挥行业优势协调电力消纳,吸引企业加大光伏治沙投资,形成上下联动、齐抓共管的攻坚合力。

在此基础上,库尔勒市创新推广“光伏治沙+工程固沙+生物治沙+引洪灌溉”四位一体模式——4.5万亩光伏治沙基地实现光伏绿能并网发电,逐步形成“板上发电、板下修复”良性循环;2万亩草方格筑牢防风固沙屏障,引进生物治沙试验田积累种植经验,古河道疏通实现生态补水,多措并举推动沙漠治理稳步见效。

多元投入赋能激活共治共享新动力

资金保障是沙漠治理的关键支撑。库尔勒市构建政府、市场、社会协同的投融资机制,全年争取国家及自治区林草项目财政资金1.027亿元,推动50公里防火通道、2万亩工程固沙等项目落地,财政资金杠杆作用日益凸显。

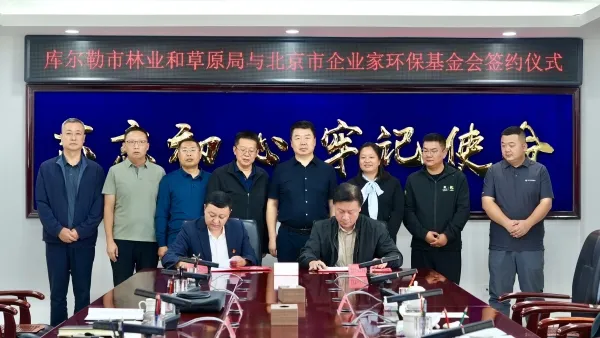

国企与民企也积极参与治理工作。鼓励支持国企出资1亿元,完善群尔库木沙漠治理区水电、道路等基础设施;与中麻生态科技等5家企业合作,探索建设5000亩生物治沙试验田。今年9月,库尔勒市成为全疆首个与北京市企业家环保基金会(SEE)开展沙漠治理合作的城市,公益力量为生态修复再添新动能。

北京市企业家环保基金会荒漠化防治总监孙静说:“该项目总投资248.7万元,计划实施面积1000亩,种植柽柳41.45万株,通过三年科学管护,逐步构建稳定的沙漠边缘生态屏障。通过科学治沙与生态修复,能有效遏制流沙侵袭,改善区域生态环境,推动可持续发展。希望以该项目为基点,带动更多企业家为新疆生态建设贡献力量。”

生态修复见效谱写沙海变绿洲新篇

梨城人发扬“龙山精神”,以水为钥破解沙漠治理难题。今年通过疏通并新挖40余公里引水渠道,让古河道“固沙河”在干涸半个世纪后再度通水,洪水深入沙漠十余公里,有效抬升地下水位,滋养沿线退化生态区域。

针对胡杨林这一天然“生态屏障”,库尔勒市实施立体化修复工程,包括修剪枯枝、撒播“种子包”、引洪灌溉促进种子生长繁育、实施封禁封育等措施,多管齐下推动胡杨林更新复壮。

如今的群尔库木沙漠,黄沙漫卷的景象正悄然改变。库尔勒市以实际行动筑牢生态安全屏障,为干旱地区沙漠综合治理提供了可复制、可推广的实践经验。这片曾经的黄沙地,正逐渐转变为人们眼中的“生态宝地”——这是库尔勒人用汗水浇灌的希望,也是献给塔克拉玛干沙漠最温暖的礼物。(记者 李洁)

微博

微博 微信

微信